Византийский период

Византийский период

В отличие от западной части Римской империи, которая пала под ударами варварских племен, Восточная Римская империя, получившая в историографии название Византия, смогла пережить эти катаклизмы и оставаться одним из ведущих государств на протяжении многих веков. В ареале этой империи оказались и первые государства предков абхазов – Абазгия и Апсилия. Именно с византийским этапом истории связан экономическй и политический рост древней̆ Абхазии, приведший к образованию Абхазского царства.

С IV по ХIII века монеты византийской чеканки составляли основу денежного обращения на территории Абхазии, в то время как в Восточной Грузии в раннем средневековье распространение получила монета Сасанидского Ирана. Это свидетельствует о политических границах, сложившихся в результате войн между Сасанидским Ираном и Восточной Римской империей.

При императоре Анастасии I (правил в 491-518 гг.) была проведена успешная денежная реформа, определившая характер монетной системы империи на несколько столетий. Основными номиналами были солид, милиарисий и фоллис. Из золота чеканились солид (примерно 4,5 грамма), семис = 1/2 солида, триенс = 1/3 солида; из серебра – милиарисий, силиква = 1/2 милиарисия; из меди – фоллис, 1⁄2 фоллиса, декануммион = 1/4 фоллиса и пентануммион = 1/8 фоллиса. Монеты имели твердый курс относительно друг друга: солид = 12 милиарисиям = 288 (180) фоллисам.

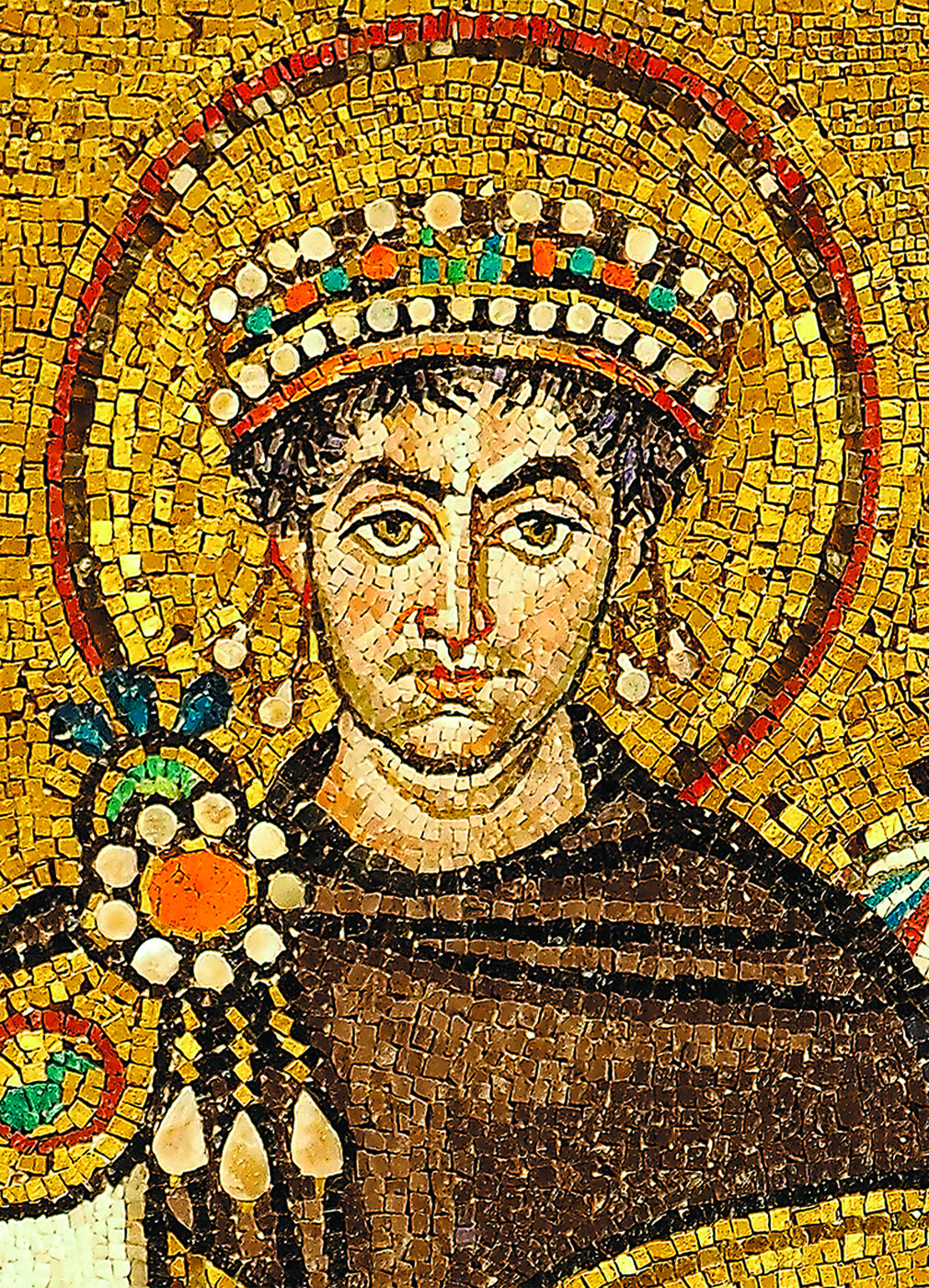

Правление Юстиниана I (527-565 гг.) стало пиком могущества Восточной Римской империи: в результате войн с варварскими королевствами Юстиниан установил контроль над Италией, Сицилией, Сардинией, частью Иберийского полуострова и Северной Африки. При нем объемы чеканки достигли небывалого масштаба. Если при Анастасии I на территории империи функционировало 5-6 дворов, то при Юстиниане их количество выросло более чем в два раза. Монетные дворы обозначали свою продукцию соответствующими литерами: Константинополь – CON, CONS, Рим – ROM, ROMA и т.д.

На территории Абхазии встречаются византийские монеты разных номиналов и периодов. Так, в раннем слое кладки разрушенного дворца владетелей Абхазии в селе Лыхны был найден клад.

Из 71 монеты клада, 27 были золотыми и были отчеканены в период правления византийских императоров из династии Дук: Константина Х (1059-1067 гг.), Евдокии (1068 г.) и Романа IV Диогена (1068-71 гг.). По своему типу это т.н. скифатные монеты, т.е. имеющие характерную форму блюдца. Такая мера была принята для визуального отличия солида, который получил вместе со скифатной формой и новое название гистаменон, от более легковесного тетартерона. Позже скифатная форма стала традиционной не только для золотой, но и для серебряной и медной византийской монеты.

31 монета из состава клада принадлежит к чекану Баграта IV (1027-72 гг.), а 12 были отчеканены при Георгии II (1072-1089 гг.). На аверсах всех монет – лик Пресвятой Богородицы типа Оранта, а на реверсах отчеканены легенды с титулами царей. Так, Баграт IV величается царем абхазов, далее следует византийский титул, который присваивался императором вассальным монархам. На 9 монетах Баграта IV это титул новелиссимуса, на 22 монетах – более высокий титул севаста. Преемник Баграта Георгий II на монетах именуется уже царем абхазов и картлов, что говорит о растущей роли картвельского элемента в рамках объединенного абхазо-грузинского государства. На 10 монетах клада Георгий II титулуется новелиссимусом, а на двух – севастом. Известно, что в 1081 году он получил еще более высокий титул кесаря (т.е. суверенного правителя), но монеты с этим титулом в кладе отсутствуют, что позволяет датировать его до 1081 года.

По изменению византийской титулатуры можно судить о росте могущества и международного влияния Абхазского (в дальнейшем – объединенного абхазо-грузинского) царства: если Баграт III носил титул куропалата (аналог дворецкого), то его преемники последовательно получали титулы новелисимуса, севаста, кесаря, а Давид Строитель и вовсе отказался от византийских титулов, что символизировало полную независимость от Византийской империи.